Tag: anima

Nefesh, nell’Antico Testamento significa «soffiare, esalare», viene convenzionalmente tradotto con anima. In realtà non designa l’anima nel senso comune da noi attribuito oggi a questo termine. Esso indica più precisamente il «soffio della respirazione» ed in particolare l’azione concertata di tutti quegli organi ed apparati che concorrono a questa vitale attività: gola, trachea, collo. La correlazione nefesh – collo viene codificata molto nell’arte, soprattutto nell’iconografia mariana. Generalmente la base del collo è ingrossata e mantiene poi un diametro spesso per tutta la sua lunghezza: questo sta ad indicare la pienezza dello spirito in Maria. Nel pensiero ebraico non ancora ellenizzato nefesh designava dunque l’attività vitale del respiro e quindi, in senso lato, la vita dell’individuo in quanto tale. Poteva corrispondere, in maniera più ampia e generica, all’idea di “essere vivente” o “creatura”; cioè in pratica di chi vive in quanto animato. Ecco allora che nel linguaggio veterotestamentario esalare la propria nefesh significa morire; salvarla, significa salvare la propria vita.

Henri Bergson: spirito, corpo e coscienza

Henri Bergson (1859-1941) costituisce un punto di riferimento per il pensiero francese tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Intrisa del pensiero agostiniano,…

Il Nuovo Testamento: le Lettere cattoliche

Il gruppo delle sette lettere dette «cattoliche», il cui nome deriva dal fatto che la maggior parte di esse non è indirizzata a comunità particolari…

L’anima in Ludwig Wittgenstein

Il tema dell’interiorità, dopo un periodo di oblio dovuto all’imperversare delle dottrine positivistiche, viene riproposto all’attenzione comune all’interno della prospettiva ermeneutica e della filosofia del…

La critica di Odo Casel al dualismo anima-corpo

In molti suoi scritti Odo Casel getta uno sguardo sulla situazione contemporanea evidenziando l’eccesso di razionalismo, la smisurata fiducia nelle possibilità tecnico-scientifiche e l’incapacità che ha acquisito l’uomo moderno di cogliere i segni di una realtà più profonda. Questi sono aspetti che fanno emergere la tenace attualità dell’opera del famoso benedettino di Maria Laach.

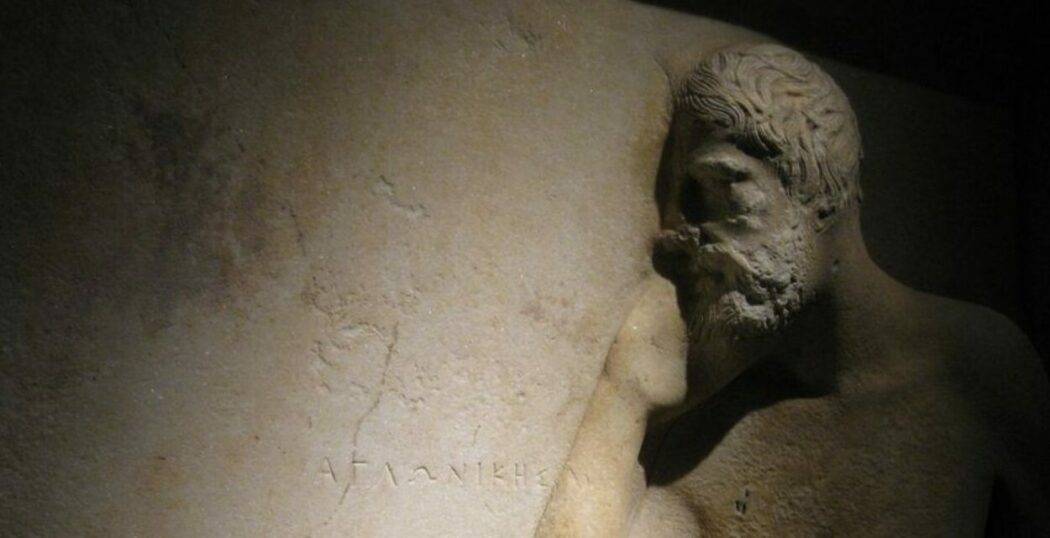

Talete e Anassimandro di Mileto: psiche e pneuma

Talete di Mileto (VII-VI sec. a.C.), tradizionalmente considerato il fondatore della cosiddetta scuola ionica, oltre che filosofo, fu anche politico, astronomo, matematico e fisico. Di lui non possediamo frammenti originali ma solo testimonianze biografiche e dossografiche. Dobbiamo principalmente ad Aristotele la conoscenza della sua dottrina: «Talete afferma che esso [il principio] è l’acqua, per cui anche dichiara che la terra sta sull’acqua, presa forse questa supposizione dal vedere che l’alimento di tutto quanto è umido e persino il caldo nasce da questo elemento e per esso vive» (Aristotele, Metafisica, I, 3, 983b).

Platone e Aristotele: l’etimo di psiche

L’etimo di psiche è rintracciato da Platone in due possibili radici verbali: ana-pnein («respirare»), oppure ana-psicho («refrigero» o «faccio asciugare»). La particella comune alle due…